2024年6月27日

粉瘤とは何か

粉瘤とは表皮嚢腫、アテローマとも呼ばれる皮膚のできもの(良性腫瘍)です。皮膚の下に袋状のできものができて、その中には外に出ていけなくなった垢(角質成分)が溜まっています。体のどこにでもできて大きさも大小さまざまです。

以下のリンクにも粉瘤についての記事がありますのでご参照ください。

粉瘤の症状

通常、症状はなく痛みもないですが、内部の垢に異物反応が起こると腫れ上がり痛みが出てきます(炎症性粉瘤)。こうなると表面を切開して中の膿を取り除く処置が必要になることが多いです。

粉瘤の治療

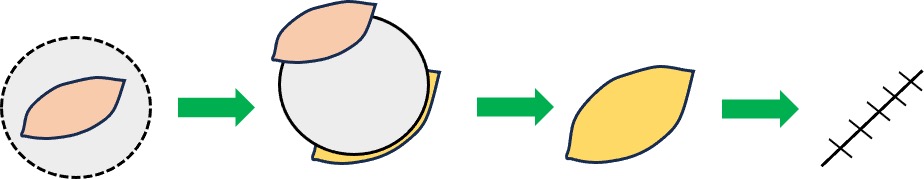

粉瘤の治療は手術による摘出になります。袋状のできものを丸ごととる必要があり、その際は表面の皮膚も一部切除する必要があります。通常は皮膚を木の葉状(紡錘状)に切って中のできものを摘出することが多いですが、場合によってはパンチで開けた小さな穴からできものを摘出するくりぬき法を行うこともあります。くりぬき法を推奨しているクリニックも見かけますが、この方法には弱点があります。袋を取り残して後々再発したり、術中の止血が不十分で術後に出血して血の塊(血腫)を作ることがあるのです。もちろん、できものの大きさなどによってはくりぬき法は良い適応となります。

手術の流れ

- デザインをして局所麻酔をする

- 皮膚を切開する

- 腫瘍をまわりから剥がす

- 腫瘍を摘出する

- 止血する

- 内部をしっかりと寄せて縫合する

- 表面を縫う

- ガーゼを当てる

手術は通常15分程度で終わります。局所麻酔を行い皮膚を切り、袋を周囲の組織から丁寧に剥がし、できもの全体をひとかたまりで摘出します。その後は丁寧に血を止めて、縫合を行います。皮膚の下に空間(医学的に言うとデッドスペース)ができるとそこに血が溜まり、感染の原因となったりするので皮膚の下の組織をしっかりと寄せて縫います(真皮縫合、埋没縫合)。その後、表面を縫って手術は終了です。皮膚は細い糸で細かく縫えば良いというものではありません。顔や首は血流に富んでいるので比較的細かく縫うと綺麗になりますが、体や足は血流がそこまで良いものではないので細かく縫ってしまうと逆に皮膚の血流不足をまねいてしまいます。そうなるとキズが治るまで時間がかかり、ひいてはキズ跡が強く残ってしまうこともあります。キズにあった糸を選びその部位にあった縫い方をすることが重要なのです。